文章详情

TOP20·2015中国当代摄影新锐展 -杜子《瘢痕》

发布时间:2015/8/28

作品:《瘢痕》

作者:杜子

作者简历:

1968年生于太原 ,目前工作生活于北京宋庄

1991年毕业于武汉大学新闻系摄影专业

1991年至2004年任人民摄影报社记者、图片编辑、理论编辑

2005年起自由职业

2009年连州国际摄影年展策展人

2011年平遥国际摄影大展学术展执行策展人

2011年起职业影像艺术家

展览

2013年 9 月 平遥国际摄影大展

2013年11月 首届元典代当代影像节

2013年11月 连州国际摄影年展

2014年1月 2014西双版纳国际影像展

2014年11月 连州国际摄影年展 特别展《中国当代摄影10年》

2014年12月 丽水摄影博物馆 第二届中国摄影排行榜上榜作品展

2015年4月 浮世相-中国当代摄影展 德国波恩当代艺术中心

获奖

2013年 平遥国际摄影大展 评审委员会大奖

作者自述:

三十年来,中国最大的变化之一就是高歌猛进的工业化和快速的城市化,就其规模来说在人类历史上是空前的,也很可能是绝后的。这个过程中所带来的好处是显而易见的,包括社会经济的现代化和物质生活条件的改变。但同时面对的问题也是巨大的。这块土地上温情脉脉的田园景色变得日益稀少,天人合一的自然之境已渐成传说,越来越多的是GDP高速增长所带来的兴建与废弃。

我近年在全国各地旅行的过程中,经常看到很多让人感觉触目惊心的对自然的掠夺及各种人为原因对环境的改变,这些现象使我对环境问题十分关注。这几年北京的雾霾现象非常严重,也让我觉得环境问题必须要认真思考面对了。

环境这个话题很大,我因为对挖山、开矿等对地表破坏的感触比较深,也看到一些露天煤矿和大型工程对地貌的改变,就确定要从这里入手。确定想法后,开始思考如何表现这些理念,后来确定我要寻找的是:人类超大体量地改变自然地貌的景观,由于这种改变体量巨大,在地表形成了迥异于周边环境的影像,就象一块块瘢痕缀于地球表面的肌理之中,这也是为什么我将整组作品的观念提炼为《瘢痕》的原因。

我在寻找这些拍摄地点的时候,会用到地图,利用卫星地图搜索,都会看到比较明确的瘢痕。“瘢痕”的拍摄项目都来自一些体量超大的人工景观,矿山、采石场、削山造地、矸石山、鱼鳞坑、露天矿坑、围海造田、沙漠固沙……

我比较注重保持客观冷静中立的态度,同样是对地表的巨大的人工改变,要在看到这种改变不全是带来的严重环境问题,同时应该看到像《鱼鳞坑》、《沙漠固沙》等这种“瘢痕”却是可以推动环境向好的方向改变;也必须客观反映《露天铜矿》等在社会生活发展过程中的必要矿产开采与产生的环境代价。

由于这些景观巨大的体量,我所呈现的影像也使用超高的10亿、20亿、甚至数十亿像素的“巨像”,纤毫毕现地表现这些巨大景观的微小细节。让我们在巨大与微小的对比和映衬中重新认识人类和土地与环境的关系。

评委评语:

叙述的态度在当下是非常稀缺的,其困难在于一个叙述的完成必须由若干个事实以及细节构成,否则要不就是口号和空谈,要不就是谎言。我想,我们厌倦了某些纪实摄影的原因就是在此,因为它们根本不能提供任何有效的信息,而一些所谓当代摄影的论调让人感觉颇为自大,恐怕也是这个原因。不少人追捧伯汀斯基的奇观视觉,但忽视了这位先生作品中的叙述暗线,其作品《石油》的结构,就是沿着石油开采与消费的线索行进,之所以拍这个,也是因为伯汀斯基本人差点儿成了个石油工人。

杜子的这组照片,他说自己受伯汀斯基影响多一些。这组照片杜子跑了不少地方,拍了将近三年,他说作品还没有全部完成,因为“高原机场”这类难以进入现场的还没有拍。这里每张照片都有一个具体的事实,具体的地点,具体的指向。它不是“这里有一个瘢痕”,“那里有一个瘢痕”的排比句,摄影者用数十亿像素构成的巨像向观者呈现这组作品,每一个地点都有其选择的理由,它们把观者拉入一个具体的情境。在这里,摄影手段被摄影师极尽其能,极尽清晰,连接观者与现场,介入当下的时空,将之存档。 (任悦)

推荐语:

杜子的“瘢痕”在我们表面上看是一组关注环境问题的作品,但作者并没有局限于局部的环境事件,而是用更宏观的视角,从露天矿、采石场、煤矸石山、鱼鳞坑、沙漠固沙、围海造田、削山造城等人类大体量对地貌的改变来思考人与地球、人与环境,人与社会的关系。

作者运用特殊的拍摄手段,获得的作品超过了十亿甚至数十亿像素的巨大影像,运用“巨像”这种超越视觉经验的超级写实主义创作方法,使巨大景观的每一个细节都能纤毫毕现,这样使形式、语言和传达的内容达到契合,画面宏大、干净、克制。在呈现上引入了卫星地图做向导,形成了一个具有文献性的真实文本,也使“瘢痕”这个观念得到了更加有效和科学的传达。这组作品是近几年国内具有突出特质的影像作品。(陈光俊)

杜子面对的是中国城市化进程中普遍面临的生存困境:环境问题。他动用google地图,猎取问题所在的地理和地貌,以纤毫毕现的镜头接片,运用文字、数据、网络地图、图像等手段为我们提供了一种大地“瘢痕”的风景病理学视觉议案。(海杰)

围海造田,也叫填海造地,或叫填海、围田,是指用土石、建筑垃圾、工程组件,将陆地、岛屿,甚至岛礁,沿边缘填埋成新的陆地。向大海要地是中国的传统。中国早在两千年前的汉朝,就已经在进行沿海开发,沿海地区人口逐渐增长,土地不够了,就去围海造地。本世纪以来,中国的围海造地运动正在以数倍于过去的速度高速发展,以每年新增近100平方公里以上的速度增长。目前,中国政府正在收紧海域管理的口子,一次填海在50公顷以上的,要经国务院批准,50公顷以下的,要经省政府批准,市县一级政府已经无权批准了。

围海造田可能会带来一些短期效益,但是,长此以往,却会带来生态灾难,主要表现在:第一、湿地消失,加重旱情。第二、生物多样性降低,渔业资源减少。第三、“围海造田”诱发洪灾。第四、滩涂湿地被石块制的人工堤岸所取代,海豚、海牛和候鸟的栖息地都可能遭到破坏。第五、河流入海口的围海工程往往会使得入海口变得狭窄,易造成海水倒灌、水灾内涝等多种灾害。第六、用所造的短期内无法耕种的新造地转换出良田用于开发。

围海造田卫星地貌

中国至少在秦汉时期就开始有梯田。水稻的种植需要大面积的水塘,而中国东南省份却多丘陵而少适于种植水稻的平原地形。为了解决粮食问题,移民至此的农民构筑了梯田,用一道道的堤坝涵养水源,使在丘陵地带大面积种植水稻成为可能,解决了当地的粮食问题。但是,梯田的种植对于人力的消耗相比平原要高出很多,而产量没有任何优势,而且对于丘陵地带的植被破坏很严重,所以这一耕作方式逐渐被淘汰,只作为一种旅游资源继续存在。

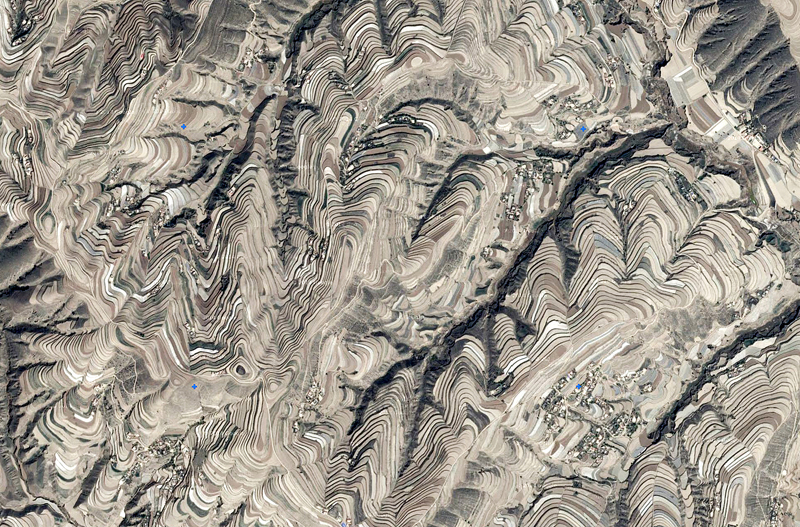

我所关注的梯田是以上世纪60年代“农业学大寨”为肇始的,在“在七沟八梁一面坡上建设层层梯田”的农田基本建设运动所开始修造的北方梯田。随着“农业学大寨”运动的结束及本世纪初的退耕还林政策,大部分已经弃耕。而与此同时,在西北的甘肃等地的几个县市,又掀起了轰轰烈烈的大造梯田的运动。梯田到底是破坏植被还是保持水土?大造梯田是利于农业还是政绩使然?

西北梯田卫星地貌

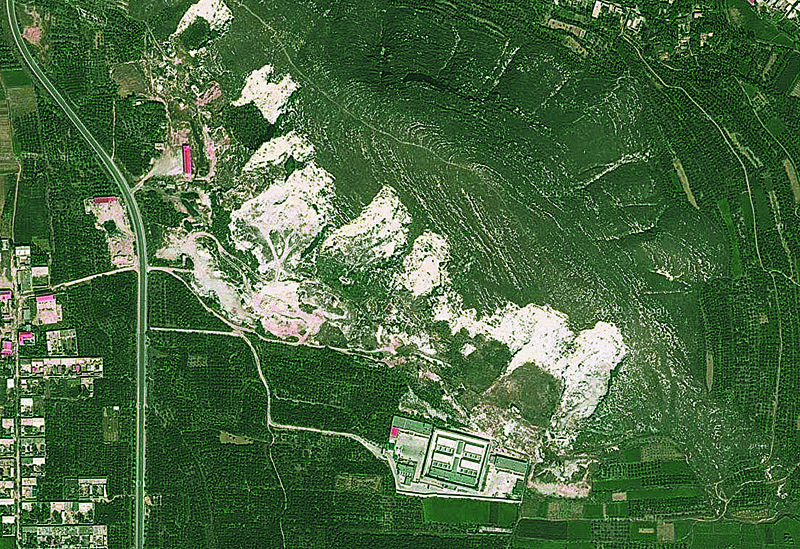

城镇建设工程需要大量的砂石材料,一些拥有建材资源的单位或村委会及村民组便大量建立采石场。在河北顺平、满城一带,采石场成了一窝蜂的状态。采石场的生态破坏来源可以分为两大类:人为破坏和自然破坏。无论是人为破坏还是自然破坏,最终将导致植被毁坏、土地裸露、水土流失、生态环境恶化、自然景观受到破坏等一系列严重的生态环境问题。

采石场卫星地貌

煤矸石是采煤过程和洗煤过程中排放的固体废物,是一种在成煤过程中与煤层伴生的含碳量较低、比煤坚硬的黑灰色岩石。矸石山是长年集中排放和处置矸石形成的堆积物。煤矸石弃置不用,会占用大片土地。煤矸石中的硫化物逸出或浸出会污染大气、农田和水体。矸石山还会自燃发生火灾,或在雨季崩塌,淤塞河流造成灾害。中国积存煤矸石达10亿吨以上,每年还将排出煤矸石1亿吨。自上世纪90年代末,国家开始重视煤矸石的处理和利用。

煤矸石卫星地貌

露天矿开采是把覆盖在矿体上部及其周围的浮土和围岩剥去,把废石运到排土场,从敞露的矿体上直接采掘矿石。当矿体埋藏较浅或地表有露头时,应用露天开采比地下开采优越。但露天开采需要剥离岩土,排弃大量的岩石,尤其是较深的露天矿,往往需占用较多的农田。

露天矿卫星地貌

实心粘土砖,是利用黄土为主原料加工制作成型,以煤作燃料烧成的实心红砖。在我国,墙体材料约占整个房屋建筑材料的70%,其中粘土砖在墙材中仍居主导地位,生产实心粘土砖所需的粘土资源更属可耕地中较优质的粘土,因此,其对土地资源的破坏可见一斑。据统计,目前全国尚有砖瓦企业9万多家,占地超过500万亩,每年生产的粘土砖约6000多亿块,耗用粘土资源13亿立方米,按平均挖土深3米折算,相当于每年毁田约70万亩。

20世纪90年代末,中国政府对部分城市下发禁止使用实心粘土砖文件。2010年,国务院办公厅《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》规定:2010年底,中国境内的所有城市都要禁止使用实心粘土砖。生产粘土砖每年毁田50万亩,发改委正在推进城市“限粘”,开展县城“禁实”。

粘土砖企业卫星地貌

兰州似乎比任何一个城市都更加迫切需要土地,这里进行的“削山造地行动”是中国新一轮城市化的缩影。在全国,虽然兰州并不是第一个提出“削山造地”的城市,但确是最有雄心的。《兰州市低丘缓坡沟壑等未利用地综合开发实验区总体规划》囊括了258平方公里的区域,这次开始的工程只是其中一小部分。根据施工方太平洋建设集团公布的计划,他们将在方圆25平方公里的范围里,削平700余座荒山。这场当代愚公移山运动的远景目标,是要在这片连森林也不生长的荒山之中,全凭人力建造出一座碧水绿树环绕的“兰州新城”。此项目2013年4月曾因扬尘被叫停,目前已经恢复施工。

削山造城卫星地貌

九州经济开发区是兰州于上世纪90年代初利用荒山荒沟削山填沟移山造地、实施出让土地、基础设施配套、招商引资滚动发展起来的都市经济开发区,规划面积7.78平方公里,可开发建设用地面积8972亩。开发区经过20多年的开发建设,土地开发已基本完成,已建成房屋总面积130万平方米。近几年,发生过好几起山体滑坡事故。最大的一起是在2009年5月,摧毁了山下居民楼的两个单元共30户住宅,造成7死1伤。

九州经济开发区卫星地貌

鱼鳞坑是一种水土保持造林整地方法。在较陡的梁峁坡面和支离破碎的沟坡上沿等高线自上而下挖成的半月型坑,呈品字形排列,形如鱼鳞,故称鱼鳞坑。鱼鳞坑具有一定蓄水能力,在坑内栽树,可保土保水保肥。

鱼鳞坑卫星地貌

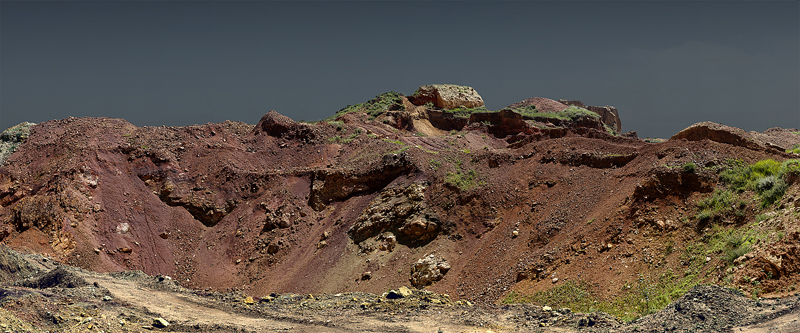

被铝钡土矿包围的长城。这是山西省人民政府于1986年8月18日设立的山西省重点文物保护单位——明长城遗址,粗放的开采已经使长城破坏严重。几年前这里的铝土矿开采已被叫停,但几个月前,不远处又立起了新的采矿权标识牌。

明长城卫星地貌