文章详情

TOP20·2015中国当代摄影新锐展 -李浩《重复的机制》

发布时间:2015/8/28

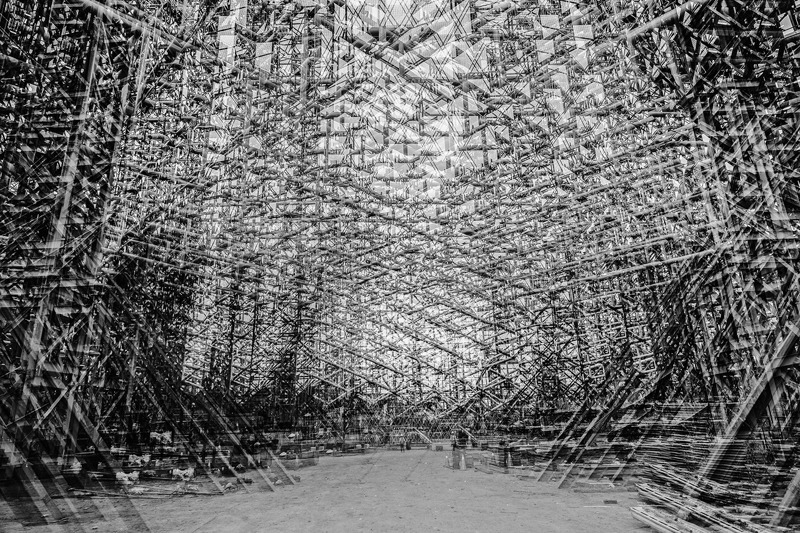

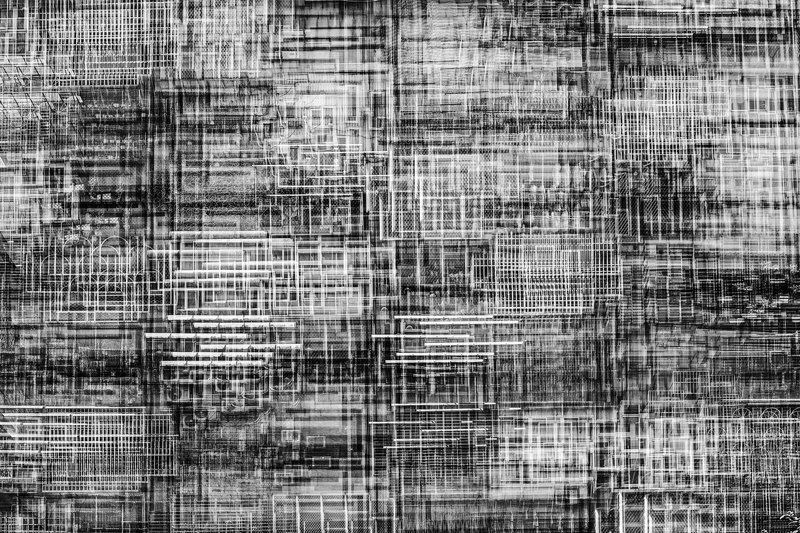

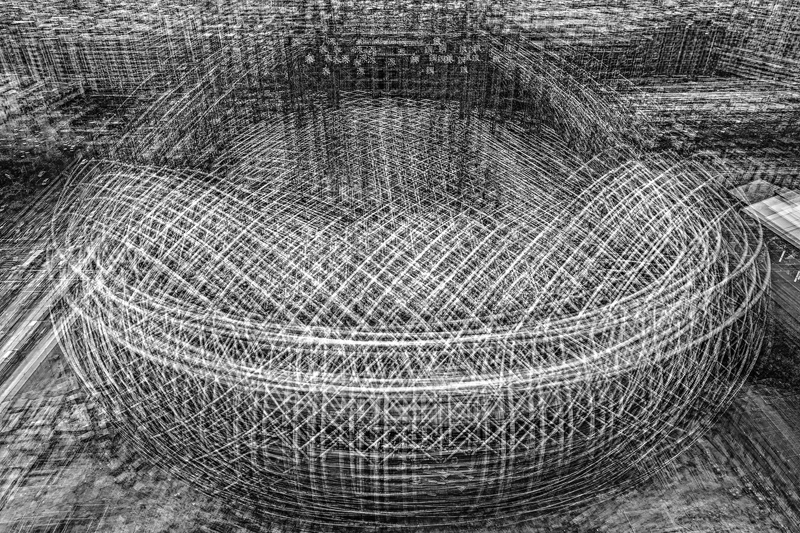

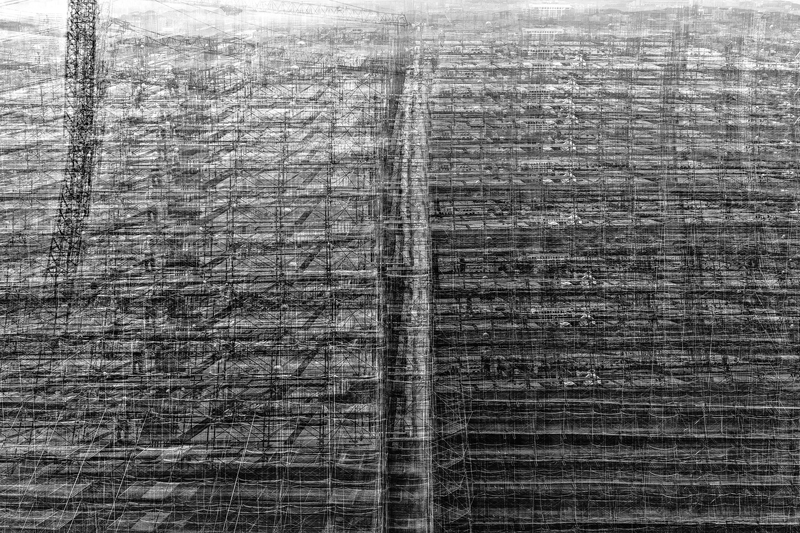

作品:《重复的机制》

作者:李浩

作者简历:

1981 台湾台北出生

2012 EFET 巴黎高等摄影学院(EFET Ecole Supérieure de la Photographie)毕业,法国

获奖

2013 台湾国际视觉艺术中心TIVAC摄影奖,首奖

2014 世界摄影大赛 Sony World Photography Awards 专业赛观念摄影,第二名

2015 Top20?2015 中国当代摄影新锐展,入选摄影师

个展

2015 『复构即回』个展,意识艺廊,台北,台湾

联展

2012 法国阿尔国际摄影节“Les Rencontresd'Arles”展览,Arlatino艺廊,阿尔,法国

2012 张乾琦Magnum摄影工作坊展览,TIVAC台湾国际视觉艺术中心,台北,台湾

2012 UneEcole de Photographie展览,耶稣礼拜教堂,修蒙,法国

2013 台湾国际视觉艺术中心TIVAC摄影奖, TIVAC 台湾国际视觉艺术中心,台北,台湾

2014 台湾“全国美术展”,国立美术馆,台中,台湾

2014 世界摄影大赛 Sony World Photography Awards 展览,萨默塞特宫,伦敦,英国

2014 台北艺术摄影博览会,华山艺文中心,台北,台湾

2014 斯洛伐克摄影之月摄影节,欧洲中央摄影馆,布拉提斯拉瓦,斯洛伐克

作者自述:

生命中,我们所做的大小选择,是否是在自由意志下决定的?或者其实一直处于某种程度的梦游状态?是什么让我们“感觉”自己好像参与了抉择的过程?意识行为,错综复杂的神经讯号反应,还是因果浑沌的连锁效应?或是不知不觉却无所不在的规训牵引?似乎存在某个东西,驱动着现代人不断重复,却有着微小差异的日常生活。

每一次曝光,都必然与上一次或下一次之间交互作用产生直接关系,一次一次、一层一层、一日一日、一景一景,垂直胶合不同时空的横截断面;利用看似真实的“已知”层层建构出“未知”的集合体,再以未知回头检视已知,交互诘问,探讨隐含的权力牵引结构。时间维度上,我实践上班族的日常规律,每天在相同的时间、回到同样的车站、在同样的位置以相同的构图方式,限制自己只按下一次快门,逐日累积在同一张底片上。空间维度上,我将各家不同的大卖场货道曝光并置。不同维度的重复行为有着不同层面的意义,而每一次差异也都重复地再度差异于其他差异。

重复此差异,并差异此重复。当“真实的表象”不断地自我重复/差异时,整个集合体有如一出剧中剧,在重复以自己构成自己的过程中,踰越了自身,成为一种媒介;生命像是站在两面相对的镜子之间,回荡在现实/幻境、自由意志/规训、秩序/浑沌、意识/潜意识的中间地带里。于是,什么在背后牵引,什么产生了,什么消失了,又有什么被留下来?

评委评语:

重复与叠加的方法出现在不同时期摄影师的创作中,艺术家将摄影视为一种压缩术,用以压缩时间、空间和记忆。 哈里·卡拉汉(Harry Callahan)偏爱多重曝光,通过这种手段传达都市生活的体验。在当代艺术家里,伦敦艺术家伊德里斯?汗(Idris Khan)创作的核心理念就围绕着“重复”,用现成品展开创作,比如他曾将古兰经的每一页,贝歇夫妇拍摄的各种水塔扫描后再数字化叠加;德国摄影师迈克尔?韦斯利(Michael Wesely)的作品也是一种对时间和空间变化的观察,不过他用的是针孔相机加长曝光。以上这些艺术家获得重叠影像的方式各不相同,有多重曝光、数字合成、长时间曝光等。

李浩的多重曝光不是一次完成的,他将获得这帧影像的时间拉长,并和自己的行为连接,像一个上班族打卡那样精确地每日报到,在一格底片上拍下每天面对的重复场景,更强调艺术家身体的参与,最终得到的写满密麻麻的线条和空间的影像,看上去令人颇为焦躁不安。李浩的作品是对一种制度化的生活的反思,基于这个理念,艺术家还可以将作品再推进下去。(任悦)

推荐语:

李浩的《重复的机制》令人想到海德格尔的《存在与时间》。这组作品用影像诠释了我们日常生活的构成:所有个体的日常重复,构成了生活持续运转的模糊面貌,也构成了这个世界的共性。其中所谓的“日常”,或也可以诠释为一种“集体无意识”。

实际上,正是每个人的“日常”,建构了社会的“真实性”,也产生了种种令人身处其中无法自觉和无法言明的问题,所有本质上看似“日常”的行动,都具有自身的社会意义。李浩正是要透过解析这种“日常”,去找出“日常”如何被设计和表现,如何潜入我们的生活深处,这种“集体无意识”背后的权力运作机制是什么。(连芷平)