文章详情

首届“乡土中国”纪实摄影展收藏作品- 陈靓珂《老手艺》

发布时间:2015/10/9

作品:《老手艺》

作者: 陈靓珂

作者自述:

我自从迷上摄影后,逐渐加深了对中华民族优秀传统文化的热爱,也激发了我对濒临迷失的非物质文化遗产的抢救意识:“这些记载着历史文化的老手艺、老行当,有的已经失传,有的正在失传,有的现在还有方寸之地,但若干年后也必然会失传。如果不去抢救性地记录它,保护它,这些民族的文化符号就会消亡”。

于是,“寻找失去的符号”成为我们工作之余自觉拍摄的主要对象。每当周末,我就拿起相机,穿梭街巷,奔走城乡,到处寻寻觅觅……。我们曾经对这些老手艺很熟悉,如今却对手艺很陌生。那些曾经陪伴我们生活过的手艺,如同一个婉丽的乡间女子,适应不了我们今天这没有自然的都市,怯怯地撑着油纸伞,从城市的边缘悄悄走远了。

在车来车往性感时尚的城市里,我常常无比惆怅地想起远去的手艺,想起旧时在手艺中生活的乡亲。有时甚至烦燥得想撕破这没有手艺的日子,但又怎能没有现在这小资生活呢?其实我们失去的不仅仅是手艺,而是失去了手艺的思想;我们留恋的也不仅仅是手艺,而是留恋着手艺的心境。而今,社会的变化,科技的发达,什么东西都能大机器批量生产,物丰价廉。随着手艺人的日趋减少,手工的东西也越来越见不到。手艺注定要离我们远去,谁也留不住它,即或留住,也只能以旅游工艺品的名义摆置着不用,徒剩无可奈何的手艺躯壳。

我们的祖辈都是些心灵手巧的粗人,人人都会点手艺活。张飞尚且能绣花,现代的人们却连钉一颗纽扣也不会,这或许是现代生活的悲哀吧。在光怪陆离浮躁喧嚣的城市,谁也不会仰头看看静谧的星空,当然也就不会想想远去的手艺了。

中华民族悠悠几千年,老手艺灿若星河,而且大多数流传在那些偏僻的乡村,再加上本人学习摄影时间不是很长,我们所拍摄并且展现的只是很少的一部分。今后我会继续用我们笨拙的镜头,穿行于大街小巷,在鸡鸣犬吠中抚摸祖先流传下来的手艺,一如抚摸恋人无言的秀发,努力记录着老手艺,关注手艺人生。

评委评语:

“如同一个婉丽的乡间女子,适应不了我们今天这没有自然的都市,怯怯地撑着油纸伞,从城市的边缘悄悄走远了。”陈靓珂的《老手艺》似一首怀旧、凄美的光影挽歌,为他心目中的这番场景咏叹着。

在今天,巨大的社会变化,使得现实生活中很多记载着历史文化的老手艺、老行当遭受濒临失传、甚至已经失传的境遇。作者从抢救和保护民族优秀传统文化的目的出发,对这些即将消亡的民族文化符号进行记录、拍摄。将《老手艺》作为长期坚持的题材,不懈地追踪、寻找,令作品显示出了积累的厚度。(于德水)

爆米花

2015年2月12日,拍摄于江西省永新县东里苗家村。爆米花是我们这代人共有的童年记忆。随着社会发展,干这行业的人却越来越难见到了。今年53岁的朱广龙就是这么一位为大家制造回味童年记忆的老师傅。有一天在村口,我看到朱师傅全身衣服已经被炭火灰熏黑,脸上也熏得发黑,两只黑乎乎的手上长出很厚的茧子。朱师傅一只手摇着一把黑铁炉,另一只手摇着鼓风机。很悠然地享受着这一过程。

舂米

2012年12月13日,拍摄于江西省永新县高市乡芳塘村。大石臼舂米,谈不上什么工艺,过程也并不复杂,但一般要通过一种叫作“砻”的工具加工成糙米后,再用大石臼舂一两遍才成熟米。现在砻谷舂米在农村都很少见了,早已被机械加工所代替,但加工糯米时,在小山村里还能看到舂米的情景。

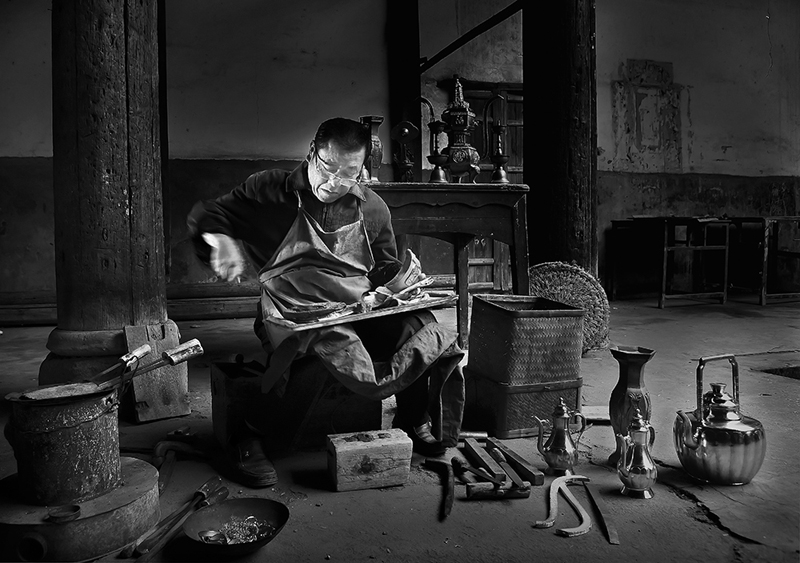

传统打锡

2014年12月20日,拍摄于江西省吉安市青原区值夏镇。该镇是传统的的锡器制作村,进入上世纪80年代后,年轻劳动力外出打工,手艺的传承人越来越少了。面对这一现状,老艺人王子豪邀集了仅有的5个锡匠,在政府有小额贷款担保政策支持下,通过集中制作,分散销售,发展传人,宣传推广,使该手艺又焕发了生机,打锡的叫声又在青原大地上叫响。

传统砻谷

2014年10月16日,拍摄于江西省永新县高市乡芳塘村。机械加工米之前,碾米用传统的砻谷搡米方式来完成。人民公社初期还在采用这种原始的工艺。生活在那一代的农村父辈们都经历过砻谷搡米的全过程。砻谷搡米所用的农具主要有砻、风车、捣臼、砣碓、米筛、板筛等,它们在砻谷搡米的每个环节都发挥着各自特有的功能。

传统榨油

2013年11月29日,拍摄于江西省安福县洋门乡刘喜伯榨油坊。作为濒临消失的传统手工技艺,如今已经很少有人知道大槽油了。面对传统手工榨油行业的没落,81岁的喜伯感叹说,他去年就打算不经营该油坊了,但是很多老顾客纷纷要求他们经营,才没关掉油坊。“现在传统榨花生油挣不了几个钱,”喜伯说,“做这些工作辛苦而且利润低,并不图卖油这点儿钱过日子,只是想为老顾客多制作一些纯净的食用油。”

豆腐坊

2015年4月18日,拍摄于江西省永新县禾川镇东门街李东芳豆腐作坊。李东芳豆腐作坊就在自家院中西房内,每天凌晨3时,夫妻俩就开始选豆、清洗,到粉碎豆子、去皮,再把去皮后的碎豆子放到水中浸泡十几个小时;上磨磨浆至细腻如乳,再用箩过滤;上火熬制到完揭皮;再用特制的卤水点,然后放到匣子里,用石头压1小时;最终切块,冷却。早晨6点钟,白白嫩嫩的豆腐准时推向市场。

纺线

2015年5月2日,拍摄于江西省莲花县良坊乡井一村吴菊妹家。纺线已经不多见了,现该村就剩下她仍坚守着手工纺线。我也是第一次看过,先用蓬松如火腿肠粗细长短的棉条放在左手方,老人先将棉条一头一边往外拉,一边一个方向旋转搓,然后将头子缠绕在梃子上,顺钢丝直其尖,右手摇车左手握棉条往外均匀的拉,节奏是短—短—长……周而复始。据老人的儿子讲,她仍然坚持纺线,并不是不了生存,而是难以割舍。

根雕师

2015年4月11日,拍摄于江西省永新县禾川镇西门村陈胜利雕刻厂。陈胜利是一位普通的农民。他没有受过正规的专业培训,还得靠自学修炼,但对根雕艺术创作却有一番独到的见解。在创作中,他充分尊重自然形态,顺势而作,巧妙雕刻,人工的成分尽量减少,注重突出作品的原汁原味,更多的是体现思想、情感和文化内涵。陈胜利说,雕刻一件作品,必须要有悟性,带着飞禽走兽、人物花草的形象去对待树根,脑子里有了灵感。

刮胡子

2012年6月10日,拍摄于江西省永新县埠前镇三门村杨立珍理发铺。杨老剃刀是一绝。他说,以前当理发师得先当三年学徒,第一年打杂,第二年开始“偷”学理发,第三年才有师傅教你学习理发。剃刀,是最考人的一项功夫,一开始要活动手腕,在自己的手臂上试验使用剃刀,学习正刀、反刀、转刀、跳刀功夫,至少两年后,师傅才会让徒弟在师傅脸上“开刀”,师傅给徒弟讲手法和要领,等师傅认为合格才得以满师。三年学习结束。

老篾匠

2015年4月12日,拍摄于江西省永新县老篾业社。成立于上世纪50年代的篾业社是发展社会主义工商业的产物,随着市场经济的建立,篾业社与其它二轻企业一样逐渐退出历史舞台,而该县篾业社的职工在老主任陈泽音的带领下,一直没有解散,坚守了30多年,由原来的5多个职工发展到现在12名老篾匠,虽然他们制作的篾具使用者越来越少了,收入也不是很高,但他们每天准时上下班,车间内经常笑语不断。

老木匠

2013年5月30日,拍摄于江西省永新县莲花县路口乡庙背村王子安家。王老12岁开始学艺,从事木工60余年一直未间断过。老人家做事极为精细讲究。他做的家具极少用到铁钉,而主要依靠榫卯结构。凡是动不动用钉子连接和固定的木匠多半是水货木匠。因此,卯榫结构也是体现木匠水平的重要标志之一。尽管现在木工活越来越少了,老人也不以此手艺谋生了,而主要是用来为村里乡亲服务。

老铁匠

2013年5月30日,拍摄于江西省永新县文竹镇文竹村周二俚铁匠铺。这些年,机械种田逐渐取代了人力劳动,传统农具慢慢消失在记忆中,周老的生意也大不如前。幸而这偏僻的山村人少地少,不适合机械生产,为传统农具留下最后的舞台。

泥工匠

2014年8月23日,拍摄于江西省永新县才丰乡联合村。该村过去曾是有名的泥工村,由于泥工是体力活,比较辛苦,年轻人都不愿学这门手艺了,年老的也逐渐退出这个行当。现在村里唯有贺世决仍坚持从事这门手艺,老贺今年52岁,当泥工匠40年,现带着3个徒弟每天早出晚归,妻子帮他做小工。他常说:我的家就在工地上,现新农村建设给了他无尽的舞台,要将自己的技艺传授给更多的年轻人。

青砂器制作

2011年12月18日,拍摄于河北省蔚县南留庄镇白河东村。蔚县青砂器是传统的手工艺特产,俗称砂锅、砂壶、砂铫等器皿,以物美价廉、用途广泛和其性能特殊而久负盛名。蔚县青砂器的锅类可分为6个形状:大圆锅、大锅、二锅、三锅、四锅、五锅;砂壶包括茶壶和药壶,可分为1号壶和2号壶,都可用作烧开水和煎熬中草药用,酒壶可热酒,温醇可口;砂铫可分为平底铫、带把铫以及带盖铫等。

晒板鸭

2013年11月29日,拍摄于江西省永新县才丰乡,该乡的村民左华娇原来从事鸭的养殖,由于受市场影响,经营效益不很稳定。2012年,她在县就业局的帮助下,给予20万元小额贷款担保政策支持,办起了板鸭厂,通过深加工,大幅度提高了经营效益,同时还增强了搞风险的能力。

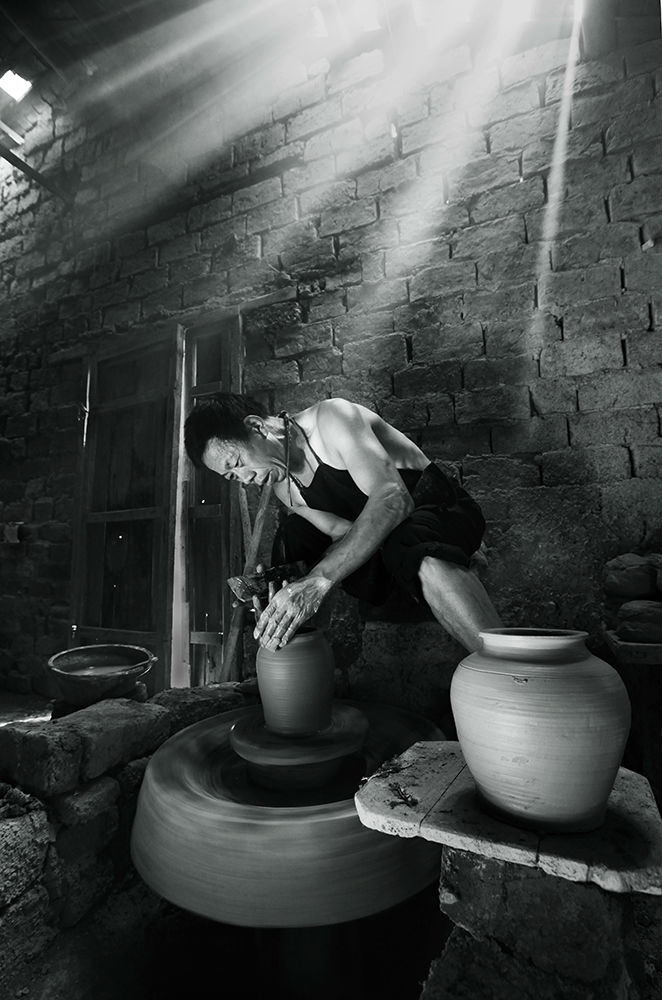

土陶坊

2013年9月13日,拍摄于江西省永新县才丰乡洲湖村贺建明土地陶作坊。该村是有名的家庭制陶村,其中以原村支书贺页凡为代表,全村有30多户小作坊,他们也适应新时代的变化,经常送年轻人到外地学习,学会用水彩画上传统符号,并赋予新时节精神的元素。

瓦工

2015年8月9日,拍摄于江西省永新县才丰乡洲湖枝村。才丰乡瓦匠刘学举在加工“布瓦“,它是建筑中所用的小青瓦,呈弧形,用一种粘土烧制而成。随着人们住房习惯的改变,如今农民建房更多使用钢筋混凝土作材料,屋顶不需要用“布瓦”遮盖。之所以还有人在做“布瓦”,大多也只是为过去修建的吊脚楼修补屋顶之用。目前还在“布瓦”制作一线的瓦匠们年龄大多在六七十岁左右,他们都没有带徒弟。“布瓦”作为一种传统技艺,正渐渐淡出人们的视线。

下籇里

2012年5月14日,拍摄于江西省永新县曲白乡小院村。下籇里是我们小时候的最爱,它是用篾织成的口圆尾尖,呈长条型的黄鳝笼。用蚯蚓作饵放在笼中,白天中午把它放到田地、池塘、河流里的草丛或泥土中,凌晨两三点把笼子收回来,就能收获七八斤左右的黄鳝。现由于农村用电瓶捕捉黄鳝,利用黄鳝笼诱捕黄鳝的方法就很少了,唯有在一些偏僻的小山村还能看到宏观世界的踪影。

乡间制鼓

2012年11月23日,拍摄于江西省永新县禾川镇邹岗岭村。该村是有名的鼓乡,100多户人家,有80多户从事制鼓,特别是2005年后,在政府小额贷款担保政策支持下,制鼓人如虎添翼,不仅扩大了规模,还不断推陈出新产品。该村制作的鼓质量好,式样多,远销全国各地,近两年还销往东南亚国家。

养蚕

2013年6月10日,拍摄于江西省永新县石桥镇长溪村。走进永新农村沃野,人们仿佛置身于桑的海洋,处处青翠欲滴,清香四溢。自上世纪90年代以来,该县大力扶持蚕桑种植业,经过多年发展,目前全县桑园种植面积达4万亩,年产鲜茧400吨。照片上的主人周世珏是全县有名的专业户。共发展蚕桑面积1000多亩,年产值达600万元,年均收入近100万元。

养蜂人

2014年3月21日,拍摄于江西省永新县在中乡。王小艳一家从爷爷那代起就开始养蜂,前些年由于效益不佳,她也赴广东打工,直到2011年得知政府有小额贷款担保政策支持,然再乡政府的支持下,争取到10万元小额贷款,再一次传承了几代人的手艺。

织草扇

2015年1月2日,拍摄于江西省永新县烟阁水眉村陈新花家。由于空调电扇等各种纳凉方式的普及,这种手工团扇似乎不太派得上用场了,现在全村就她一人还在编织这种草扇。陈新花老人说,可能就编今年一年了。织草扇的人说话时也不会停下手里的动作,两只手灵巧的翻飞,用一根根挺括坚韧的大麦草编着扇子。身边红色塑料桶里插着一大把一样长短的大麦草,另一个纸袋里,有几把编好的团扇。

织草鞋

2014年10月2日,拍摄于江西省永新县台岭乡。照片的两位主人是肖阿婆和陈阿婆,干的是曾经销迹了多年的草鞋加工。在政府小额贷款担保政策支持下,2009年,她们两个组织村里50多名留守妇女成立草鞋制作合作社,专门与电影公司和有关演艺单位联系订单,然后分配到各户加工生产,这样的统一供货、分散加工的经营方式使该村草鞋加工焕发了新的生机。

织斗笠

2011年12月3日,拍摄于江西省永新县龙源口镇泮中村。该村有100多年的织斗笠传统史,这几年在村书记陈细妩的带领下,改进了工艺,装饰了图案,体现了红色故土的文化交融,本土产出的极致开发。

织扫帚

2012年8月12日,拍摄于江西省永新县才丰乡洲湖村 。75岁的刘和英编织扫帚近60年,现全村就她一个人仍坚持每天编织。在家编织扫帚让她走上了致富路。由于年轻人很少愿意学这门手艺,刘和英希望用自己沧桑的双手,传承着这一独特的民间手艺。

织棕绳

2014年12月2日,拍摄于江西省永新县埠前镇三门前村刘文朵家。刘老汉20多岁开始织棕绳,织了近50年。刘老汉介绍说,织棕绳技术比较很简单,并示范着将棕片撕成棕丝,再把棕丝缠成坨子,然后,把棕丝的一端固定在墙上或树上,另一端系在两个特制的木质槁子上,接着,左右两手同时不停地摇动槁子,且一边摇一边后退,在摇和退中,棕丝被摇成了两根棕丝条。随后,再把两根棕丝条用槁子绞在一起,称为“割”,一根棕绳就形成了。

制草席

2012年8月5日,拍摄于江西省永新县坳南乡牛田村。该照片为当地55岁的村民徐安国采用传统技法手工编织草席。该村织草席有300多年的历史,草席是以席草为原材料编织的一种纯手工艺品,以迭面平直、编织紧密、硬朗挺括、吸汗力强而闻名于世。

制秤

2014年9月7日,拍摄于江西省永新县禾川镇繁荣街李福民制秤坊。李福民上世纪70年代受聘于永新县计量所,80年代开办家庭制秤作坊至今。李福民制作的秤选材要求高,制作技术精湛,挑木材、刨木、制粗坯、打磨、包铜管、定刀口、定星位…………经过十多道工序,一杆秤才算制作完成,之后还要反复校准,一天最多只能做2杆。他做的秤因为准确公道、分毫不差,被乡亲们称作“良心秤”。

做酒药

2010年8月6日,拍摄于江西省永新县龙源口镇朱为生家。烧酒烧,最为关键的是酒药,酒药的好坏,就直接影响到了烧酒的质量。朱师傅今年70多岁了,烧酒技术是祖传的,制作酒药的工艺流程,可以说是行将失传的老传统。他说,做药酒最辛苦的一道工序就是,辣蓼草洗净之后,要用石捣臼、石锄头搡,好象搡年糕一样,这一道工序,现在许多烧酒师傅都省掉了,因为这道工序太辛苦了。

做香烛

2015年1月2日,拍摄于江西省永新县石桥镇樟枧村。该村是永新县传统的香烛制作村,为了鼓励群众发挥其传统制作优势,镇政府于2010年争取小额贷款担保政策,使逐渐萎缩的香烛制作焕发了生机,由原来的10多户增加到现在的30多户。