文章详情

首届“乡土中国”纪实摄影展收藏作品- 高炼辉《情系“中国草”》

发布时间:2015/10/9

作品:《情系“中国草”》

作者:高炼辉

作者自述:

在中国,有一种植物已经具有3000多年的悠久历史,堪称纺织业的活化石,它就是苎麻。有史书记载:“古者先布以苎始”。史料中提及的苎,就是夏布的原材料“苎麻”。

苎麻有“植物纤维之王”的美誉,因为是中国特产,所以,在国际上通常被称作“中国草”。

被称为"中国草"的苎麻,一直是大竹县农业支柱产业之一。 苎麻产量、面积跃居全国产麻县之首,成为“中国苎麻之乡”和四川省苎麻纺织基地。无论是上世纪80年代中后期苎麻生产进入鼎盛时期,还是步入90年代中后期苎麻的国际行情陡然下降,大竹县的农民情系“中国草”的情结依旧,全县仍然栽种着苎麻,开展着优质苎麻基地建设,推动麻纺产品深度开发,怀揣梦想,等待机遇,力求继续把大竹建设成为全国优质苎麻商品基地县和苎麻纺织品集散中心。

在2006年至2016年的10年时间里,我用相机断断续续记录了大竹县农村种麻、收麻、剥麻和成立苎麻合作社,恢复传统纺织夏布工序,以及苎麻工厂机械化”一条龙“加工苎麻的照片,现选出一组,借此昭示大竹人情系“中国草”的情结和坚持不懈的精神与梦想。

评委评语:

摄影师以一组图片故事的格局,不仅完整地描述了大竹传统特色产业苎麻从种植、采集、加工到产品流通的整个过程,同时也较好地呈现出这一传统产业与人的相互依存关系、对这一地区产生的广泛影响以及这一传统行业在今天面临的困境。影像信息相互补充,质朴而有细节,具有较高的文献价值。(刘树勇)

苎麻,荨麻科植物,有“植物纤维之王”的美誉,因其属于中国特产,所以,在国际上通常被称作“中国草”。

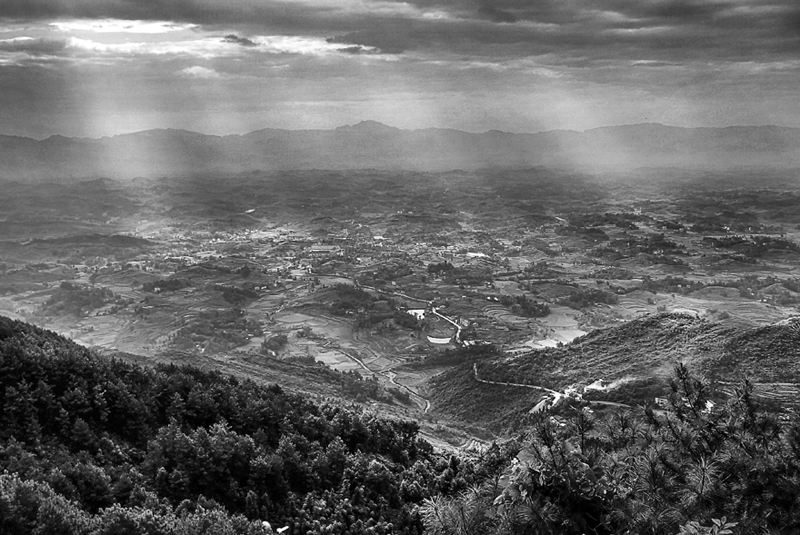

川东大竹县广袤的农村,自商周时种植苎麻,迄今已有3000多年历史。建国以来,尤其是党的十一届三中全会后,大竹县苎麻产业发展迅猛,苎麻面积、产量多年来居全国首位,被誉为“中国苎麻之乡”。

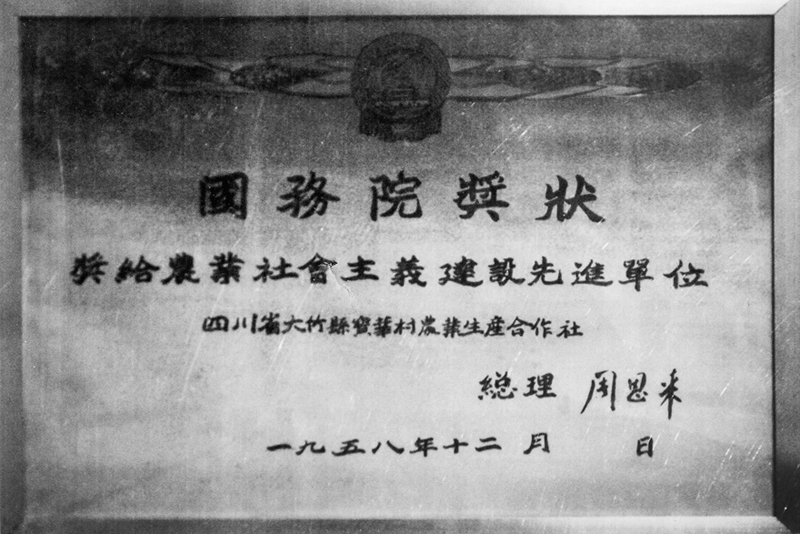

大竹县的乡乡村村,从上世纪50年代开始,就与“中国草”结下不解之缘。由于栽种苎麻数量大、质量好,深受各级褒奖。早在1958年12月,苎麻栽种质量最佳的大竹石河宝华村,就被国务院评为先进单位,周总理亲自签名颁发奖状。

上世纪80年代中后期,大竹苎麻生产进入鼎盛时期,小小“中国草”,成为农民增收致富奔小康的“摇钱树”。2007年,大竹县在青年广场特意树立起“中国草”标志。

进入上世纪90年代后,苎麻市场出现疲软,行情下跌,栽种面积有所下降。但大竹全县积极推广苎麻品改,苎麻面积、产量仍位列全国之冠。这是2006年大竹工商部门下乡调查苎麻产销情况的照片。

年复一年,大竹农民种植“中国草”热情不减,痴心不改。这是麻农于晌午过后,还在承包地里为苎麻薅草的情景。

这是农民一大清早起来,就到地里收麻的场景。

这是农民把地里收获的苎麻背回家的情形。

这是农村留守妇女一边剥麻,一边照看着孩子的情景。

即使是年迈体弱、身体有病的八旬老人,还在坚持剥麻。

瞧!这一家三口,一齐上阵,门前剥麻不歇息。

甚至上学的孩子,星期天也要帮着奶奶剥麻。

这是农家妇女,在家门口晾晒苎麻的情景。

在乡镇的街道上,随处可见人晾晒苎麻的身影。

收麻季节,每逢乡镇赶集,苎麻贩运户就会把车开到路旁,大量收购苎麻。

大竹县上上下下爱着悠悠“中国草”,情深意长,依然如初。这是2014年,工商干部坚持对农户产销苎麻的情况进行调研的又一张照片,也是反映大竹人情系“中国草”的最好佐证。

为了恢复麻纺织的传统工艺,开展特色乡村旅游,大竹县竹北等乡村,还特别成立了“苎麻合作社”,恢复了纺织夏布的传统工艺流程。这是合作社的社员正在打浆刷麻。

这是大竹县竹北乡苎麻合作社的社员,正在以传统手艺纺织“夏布”。

大竹苎麻纺织车间里,仍然是机器轰鸣,工人们正在加班制作出精致的麻丝。以完成“中国草”的半成品漂洋过海。

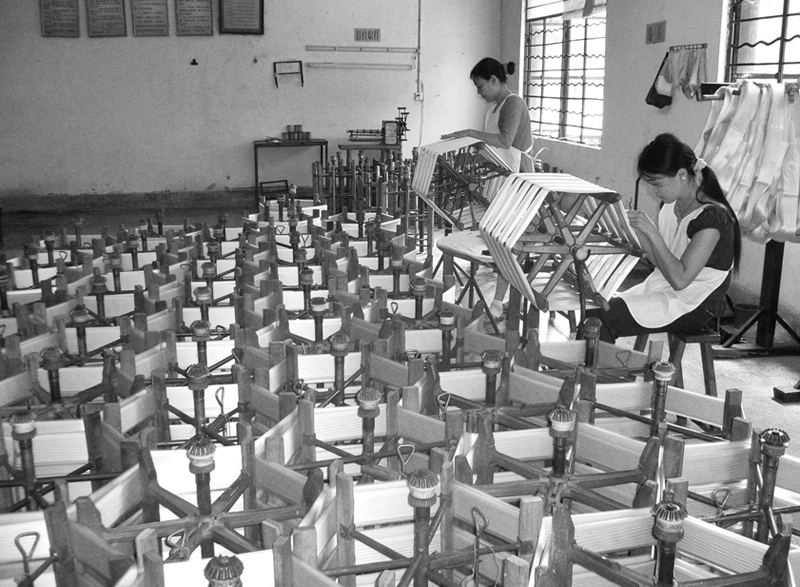

麻纺厂的检测车间里,质检员正在一丝不苟地检测苎麻纺线的质量。

苎麻纺织厂加工车间的女工,正在将印染后的苎麻布匹,缝纫成成品,拓展产品门类。

目前,已经建设成为四川苎麻纺织基地的大竹县,正在开展着优质苎麻基地建设,推动麻纺产品深度开发。全县上下情系“中国草”,怀揣“中国梦”,力求继续把大竹建成全国优质苎麻商品基地县和苎麻纺织品集散中心。