文章详情

2015“伯奇杯”中国创意摄影展-创意摄影师樊迪+王书晗

发布时间:2016/1/6

作者自述:

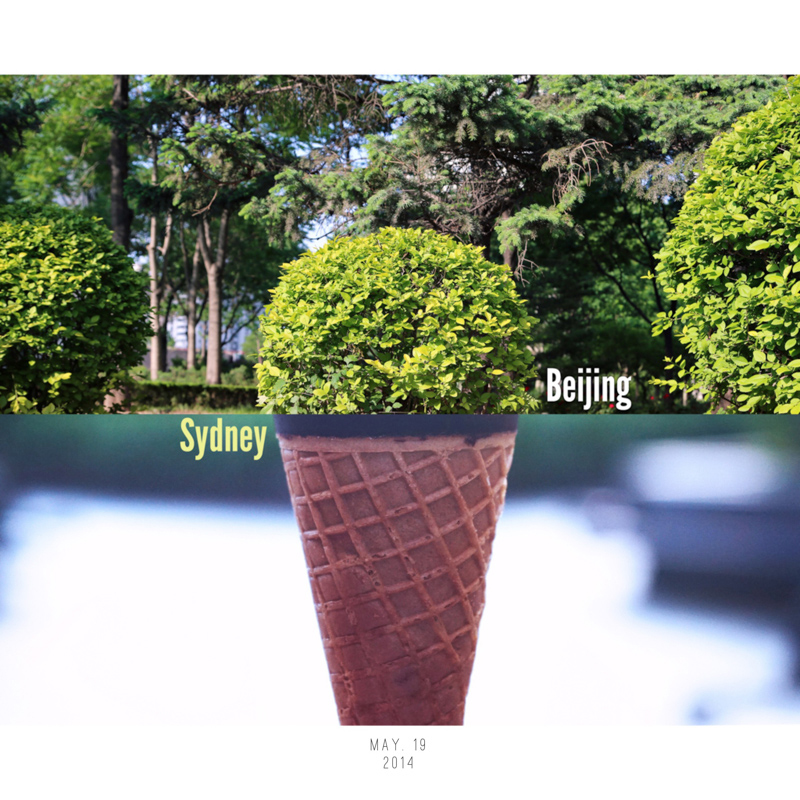

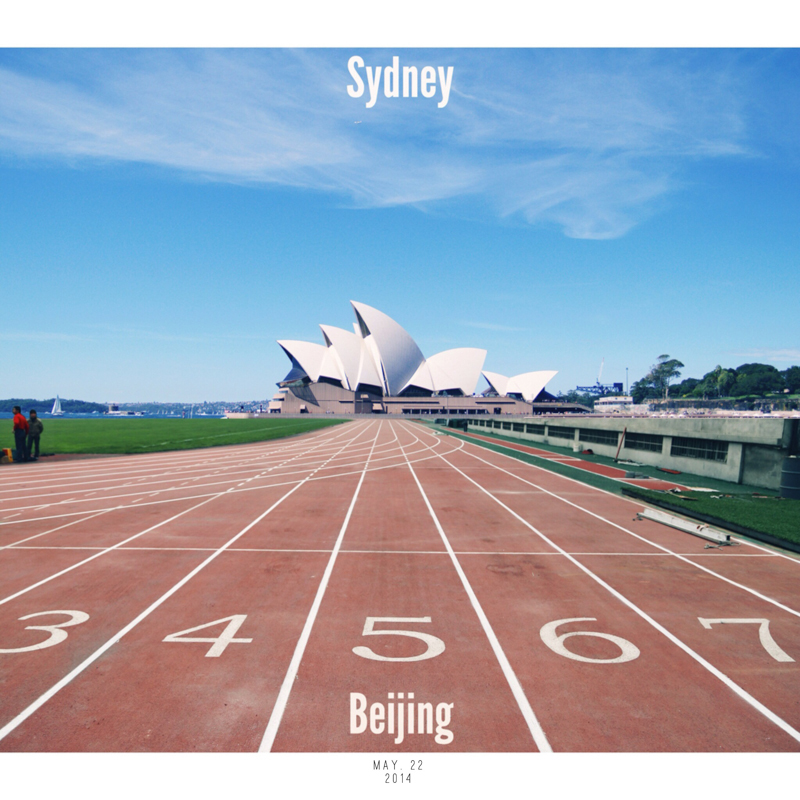

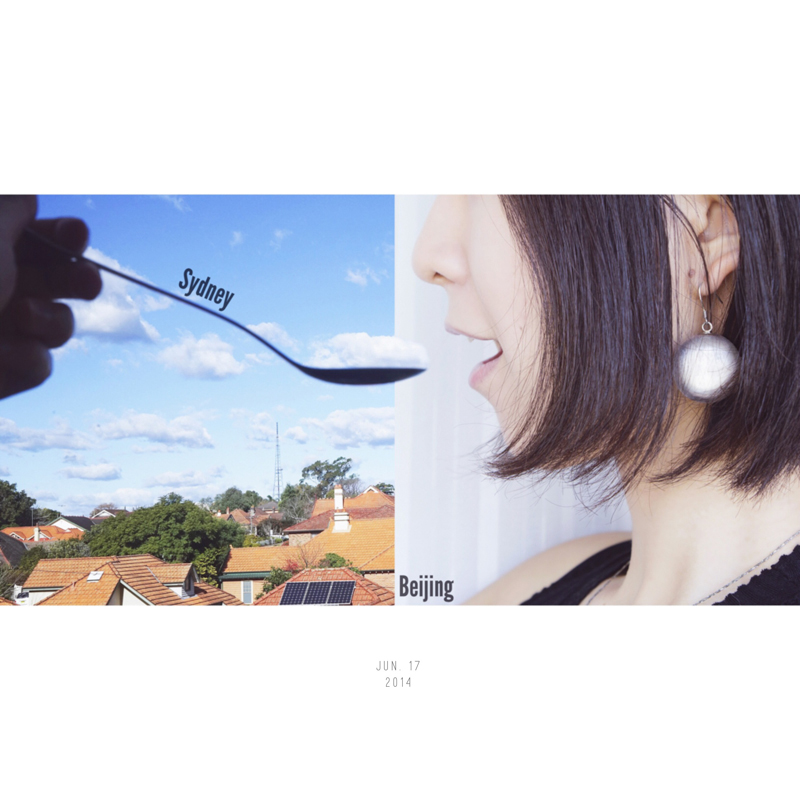

《我和多拉的双重生活|北京和悉尼,12年和100天》

如果你有几分钟宝贵的时间,我想给你讲一个有关细微坚持和人生转机的奇妙故事。

你好,我是小八(樊迪),她是多拉(王书晗)。

本来只是两个好朋友的跨国小游戏,没想到却坚持了100天。

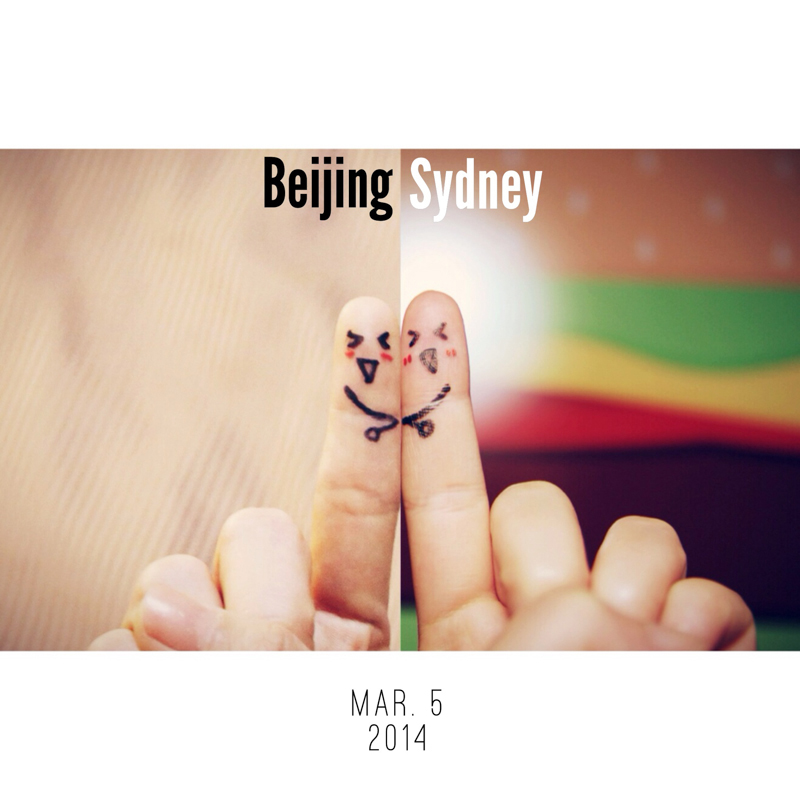

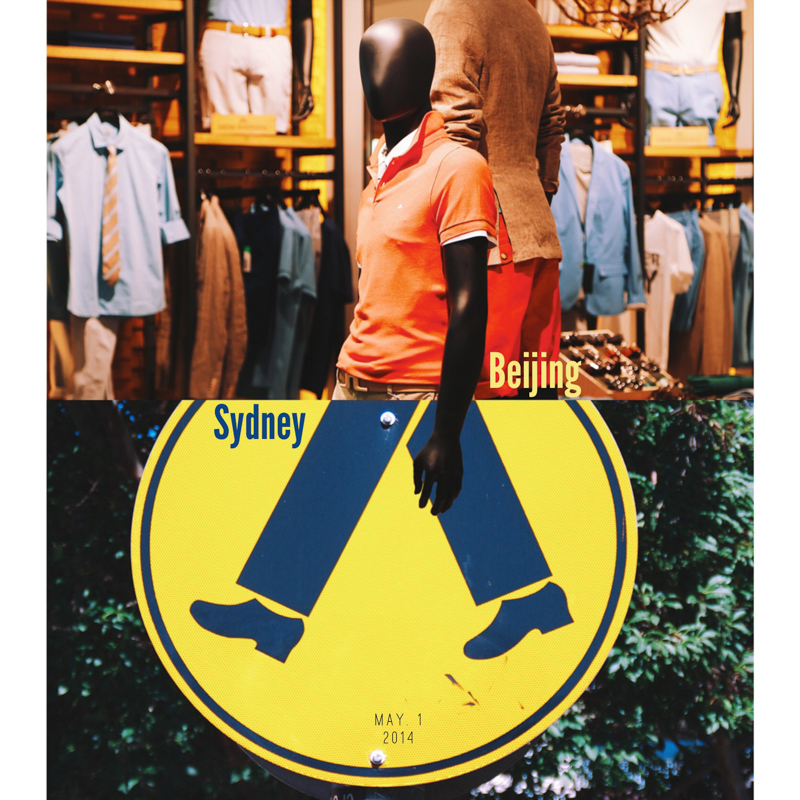

从2014年2月25日开始到2014年6月24日,除去中间多拉短暂的复活节假期,整整100幅北京和悉尼的拼接照片,是我们每天的小小创作,也居然机缘巧合地,成为了人生转机的奇妙故事。

2月份一个帝都常见的重度雾霾天,我恰好正跟远在悉尼的死党多拉微信聊天,沮丧地给她直播了一张灰不拉几的天,她马上回我一张晴空万里的窗外,一如既往地打击并调戏我,继而提议说:我们可以合拍个差不多的场景拼一起呀。于是便有了这样的行动。

那天,Dora,王多拉,我的初中同桌,12年里我最好的朋友,说了一句看起来可能并不怎么感人却戳我泪点的话:“不知道为什么想到能跟你一起做点什么还有点小激动,感谢科技。”

然后我说,我们可以每天拍,拍不同的场景然后拼在一起,就像双城记。俩人哇啦哇啦一顿设想和激动,愉快地决定开始这项游戏和挑战。

自从那一个决定开始,每一天都变得不一样了。

两个朝九晚六的上班族,在繁忙琐碎的工作生活之余,好像突然有了一道通往秘密世界的小门,每天紧张着期盼着新的创造,就像自己给自己布置的课外作业,命题却是完全开放的,而你要做的,是从平凡生活和挤出来的有限时间里里找出那么一点不同,作为打开这道门的钥匙,到地球另一端去。

这扇门是如此宝贵,12年里,虽然我们长时间都相隔遥远,却从没有如此近过。

共同的创作,让两人的生活真正地“double”了——它不是“双城记”,因为主线并不是城市,而是我们的“双重生活”。每一天,都不再面貌模糊,而是被牢牢记住。

我们也从这些小小的坚持中,重新认识了自己。并且,重新选择了自己。

大学就学习报道摄影的我,辞职、搬家,开始和志同道合的好友一起,筹备自己的独立摄影工作室。

从小喜欢画画却莫名当了会计的多拉,也准备彻底改行,重新回到课堂,勤工俭学,学习她一直梦想的设计专业。

我曾因为旅行的梦想加入一家理想主义气质的公司,在两年的时间里和穷游网的众多伙伴一起经历了很多有趣的事,感谢他们一直告诉我,坚持梦想的可贵。当我重新拿起相机拍照,我知道这才是我想要一辈子努力去做的事情。

多拉过去因为对自己才华的不够自信,以及出国念书带来的很多现实压力,从来没有真正面对自己的人生并选择自己想要的。在向我连续抱怨目前工作苦逼想换工作后的某一天,突然对我说:我看了一圈会计的职位要求,发现没有一条是我想做的,没有一条。

前几天她在自己的朋友圈里,分享了这样一段话:

“我不希望有一天发现自己是在为了别人活,我愿意承担后果,就算偶尔寂寞甚至孤独而终,我都能接受。”(From《走出非洲》)

嗯,是的。我们终于在26岁这一年,坚定地选择了自己想要的,跟20出头的爱幻想和不确定相比,现在的我们,尝试过、经历过,做够了加法,终于用减法把生命花里胡哨的分叉去掉了一些。前方艰难险阻都不再是事儿,没有回头路,意味着大踏步,坦然向前。

你看,每天一点点的坚持和投入,真的有聚沙成塔的能量。我把我们真实的经历分享给你,如果你也有自己的爱好,不妨每天给它一点时间,看它从泥土里长出来,最终长成它该有的样子——说“它该有”而非“你想要”,是因为它带来的,可能比你最初期望的,更让你惊讶。

创造点什么,然后让它来创造你。

《双重生活100天》,经由我的个人微博首发后,成为了网络热点。

个人微博转发数量3万+,《三联新闻周刊》官方微博发表后转发8万+,并遭到各媒体大号、营销账号的大量转载和转发。同时在微信朋友圈也引起刷屏式传播,遭到不计数的公众号转载。其后又在其他媒体持续发酵,其中包括央视新闻电视报道,腾讯网首页和图片专题,新浪图片专题,三联生活周刊新媒体专访,以及新京报、南方都市报、北京青年报、扬子晚报在内的各主流报纸和《摄影世界》《外滩画报》《Women of China》等杂志采访报道。

许多网友模仿我们的形式进行创作,更有网友根据我们的创意开发了手机APP“一半”。

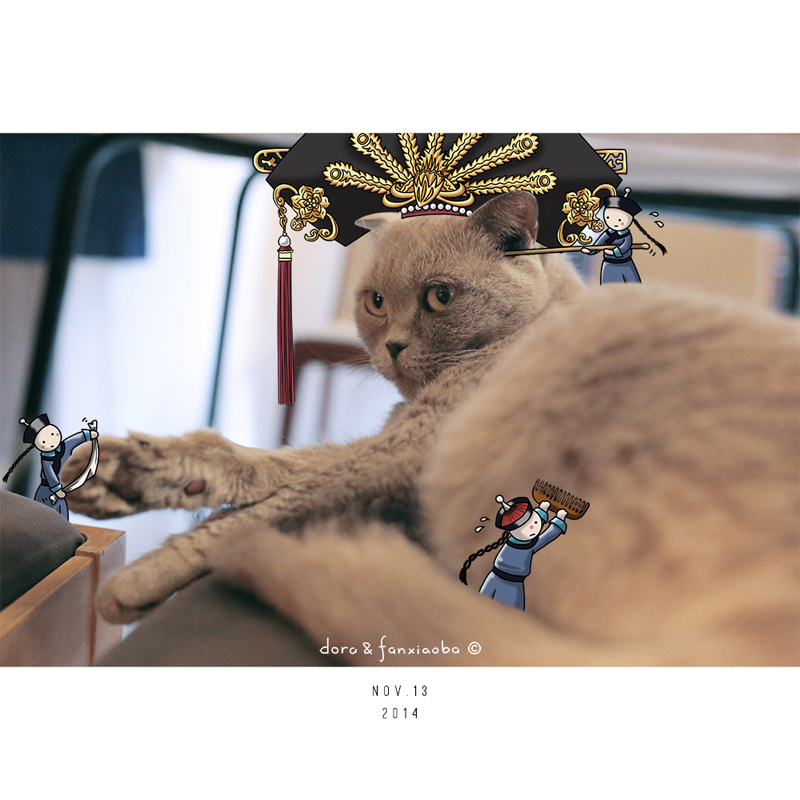

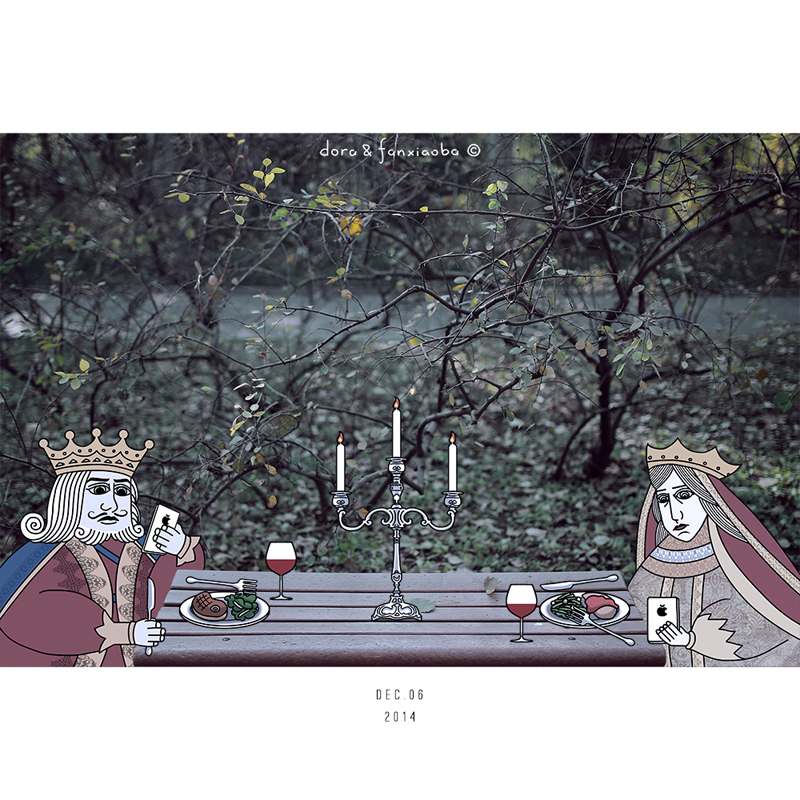

在《双重生活》获得一定意义的成功之后,我们没有止步不前,而是继续探索开始了第二个摄影+绘画的创意项目《看不见的世界》,在Instagram和微博上发布,也得到了不少支持与认可。

[多拉要说的]

在长达12年的时间里,我们真正朝夕相处的时间只有初三遇见彼此的那一年。其余时候总是各自忙于各自的生活,偶尔联系一次。但这并不妨碍我们互相了解彼此并且持续支持对方的生活。

无趣无奈又不得不继续的生活。起码我是如此。

直到2月某一个普通的晴天,小八或许是无聊或许是撒娇地给我发来一张北京的雾霾天,我不怀好意的回复一张悉尼的蓝天。就在那么一个时刻,坐在电脑前面呆滞的处理着一张张报表的我,被一个火花点燃了。这一燃,就是四个月。

四个月的时间里,低谷瓶颈期当然是有的,争论不休两看相厌也是有的。照片被表扬会开心,被批评会难过。磕磕碰碰也就这么过来了。

不止一个人问过我,“你做这个是要干嘛?”或者“你为什么要做这个?”我开始不知道怎么回答。

实际上这段时间,我常常都处在“fuck my life”的状态,但又不得不接受,毕竟是我自己选的路。可是一直这么下去,我大概会变成一个无趣又没盼头的中年妇女,眼神无光,面容憔悴。我愿意吗?我不愿意。

Fuck my life不如Amuse my life。

或许白天是无聊的上班族,但是晚上可以挥挥魔棒来个小变身。虽然不能带来任何利益,但是这种矛盾而隐秘的快乐,让我们的生活着实有趣了起来。

你可以看电视剧,可以打牌,可以出去喝酒来打发时间。我们为什么不可以玩些花样?

况且“双重生活”作为一个奇妙的契机,竟然真正改变了我们的生活及未来。

其实还有好多想拍的主题,但因为环境器材时间地点各种限制无法实现,虽然有遗憾,不过以后说不定就有机会拍了呢,算是留个念想。

在未来的某天,也许我们还可以给孩子们看看,当年他们的老妈,也是根正苗红的文艺青年呢(大笑)。

最后,100天并不是结束,我们的下一个项目已经在酝酿中,想想又有点小激动呢。

作者简介:

樊迪,毕业于中国人民大学新闻传播学院新闻摄影专业,先后做过自由摄影师/撰稿人、图片编辑,并因爱好旅行从事相关行业两年有余,后辞职创办捌囍独立摄影工作室,成为全职摄影师至今,擅长纪实摄影与商业摄影的结合。2014年与好友王书晗的合作拍摄项目Beijing&Sydney跨国《双重生活100天》, 被国内各主流媒体广泛采访报道。

王书晗(Dora),毕业于阿德莱德大学会计专业,随后在一家科技公司的财务部门从事会计工作,同时开始自学绘画及设计。2014年辞职开始在南澳技术学院学习平面设计,现任SOKO Design Studio平面设计师。经过在澳多年的学习和工作,擅长从各种文化中汲取灵感,并将多元因素融于平面设计中,在打造品牌,制作宣传资料等方面有丰富经验。与好友樊迪合作作品《双重生活100天》在国内多家知名媒体上登出。

评委评语:

忠于现实的轻松

正如中国的现实从宏大叙事转向庸碌日常一样,中国摄影的内容也开始出现同样的转向。但这种俯身,似乎并不是在已成名的大作者们那里,而是在一些不起眼的新人那儿,并且评论者似乎还没反应过来。

印象中,关于青年的当代城市生活,还停留在刘一青或鸟头式的青春残酷,所谓私摄影阶段。但现实发展得很快,多数的人生,是小清新,是因特网,是平白的日常,是无意义,最多寻求意味。私摄影的暴烈,相比之下,依然在古典情境。

现在,我看到看到了樊迪+王书晗的小女孩的自我,小时代,小自我,小清新。艺术要面对现实,现在现实是,城市女孩,生活童话化,以至于成年童稚化,锦衣玉食,长大留学,英文良好,活在网上,飞来飞去。两位作者的机敏,可爱,我不想多说了,虽然我很享受,我只想说,生活不总是那么沉重的,也可以是轻松的,这种生活,总得有人来说。至于深刻与否,意义多大,这不是作品的首要的问题。我们不能要脱离生活的深刻,那是故作高深。深刻得从忠于现实开始,那怕一开始不深刻。这已经是个高起点,足以诞生作品。到一定时候,比如樊迪+王书晗再过十年,现在的作品成为再创作的对象或出发点,可能就真深刻了。她俩还没有沧桑,那就这样吧。我这样沧桑过的,看沉重的片子多了,看这个挺开心的,也替她俩开心。(颜长江)

推荐语:

不仅仅是创意,创意在这里还成为一种联结方式,联结两位创作者,同时也将读者引入另一重空间。一切都相当顺其自然,这迸发的奇思妙想,借助数字技术,体现数字文化,在数字世界得以鲜活地存在。这大概就是《双重生活》迅疾就被转发十几万次的原因吧。(任悦)

看不见的世界1

看不见的世界2

看不见的世界3

看不见的世界4

看不见的世界5

看不见的世界6

看不见的世界7

看不见的世界8

看不见的世界9

看不见的世界10

双重生活1

双重生活2

双重生活3

双重生活4

双重生活5

双重生活6

双重生活7

双重生活8

双重生活9

双重生活10

双重生活11

双重生活12

双重生活13

双重生活14

双重生活15

双重生活16

双重生活17

双重生活18

双重生活19

双重生活20